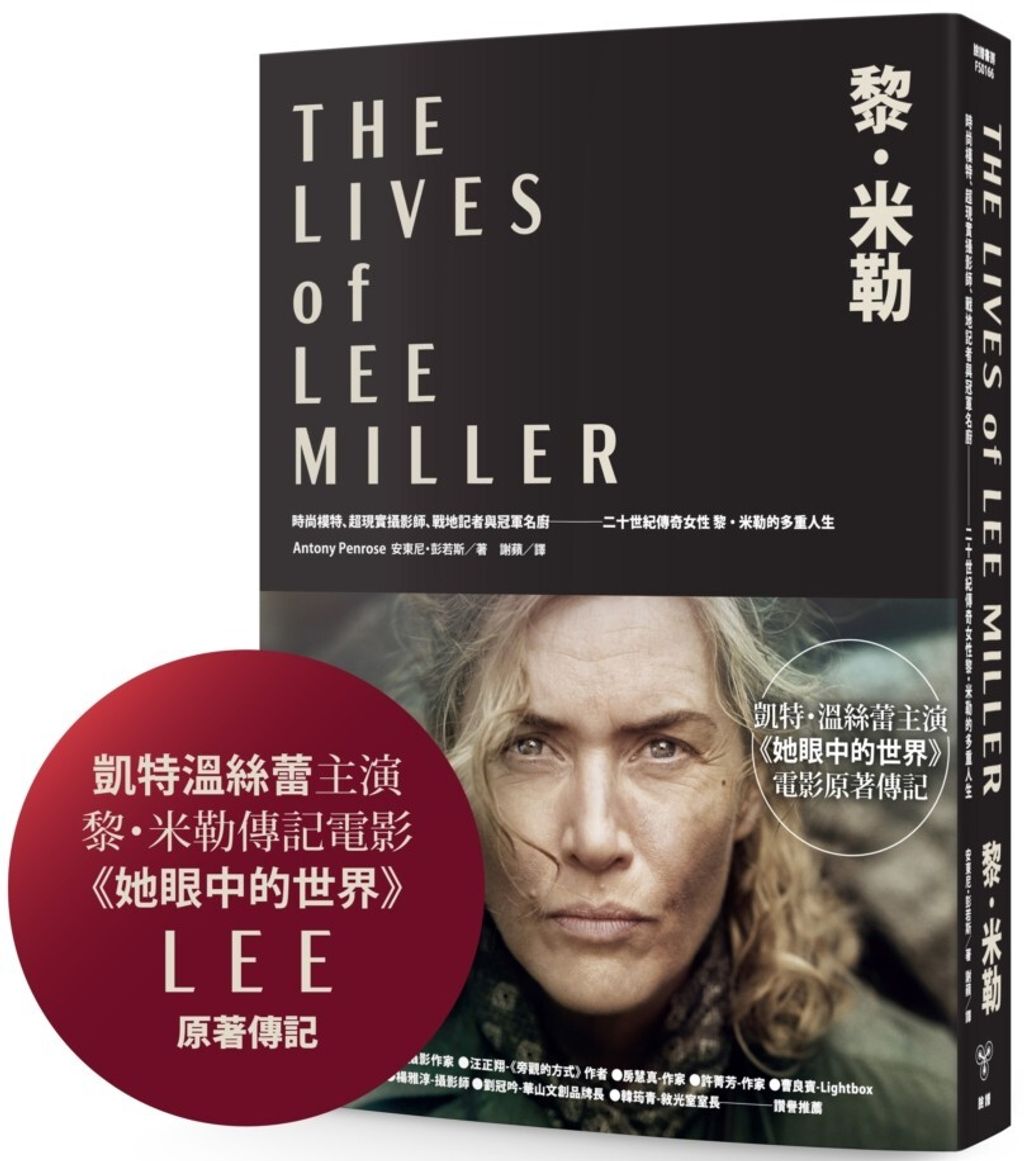

黎.米勒:時尚模特、超現實攝影師、戰地記者與冠軍名廚,二十世紀傳奇女性黎.米勒的多重人生/安東尼.彭若斯著

- The Lives of Lee Miller

- 作者:安東尼.彭若斯(Antony Penrose)

- 譯者:謝蘋

- 出版社:臉譜

- 出版日期:2023/06

- 語言:繁體中文

作者簡介:

安東尼.彭若斯(Antony Penrose)

作家、攝影家、雕塑家及電影製作人。身為黎.米勒(Lee Miller)與若蘭.彭若斯爵士(Sir Roland Penrose)之子,他是黎.米勒檔案館暨彭若斯收藏(Lee Miller Archives and The Penrose Collection)的創建者與共同理事。該址原是作者父母舊居,現已成為具歷史意義的「藝術家之家」,由法麗斯故居暨美術館有限責任公司(Farleys House and Gallery Ltd.)負責營運。他有著作若干,包括《黎.米勒的戰爭》(Lee Miller’s War,暫譯),由Thames & Hudson出版。

內容簡介:

「很多故事都是關於女人如何面對命運;黎.米勒卻是創造命運的女人。」

──凱特.溫絲蕾主演《她眼中的世界》電影原著傳記──

「我寧願拍攝照片,而不是成為一張照片。」

從攝影棚中的絕世模特,到手握相機的前衛攝影藝術家

再以戰地記者身分走入二戰煙硝前線,成為第一批親眼見證納粹集中營慘況的世紀見證人

無法輕易定義,二十世紀最傳奇的女性之一──黎.米勒(Lee Miller)的波瀾人生

★黎.米勒獨生子──攝影師安東尼.彭若斯親自整理第一手資料,撰寫母親波瀾壯闊的一生

★收錄116幀珍貴影像,包含黎.米勒的經典紀實、戰爭、時尚和商業攝影作品及標誌性肖像照

安東尼.彭若斯在三十歲以前大半時間都與母親交惡,而且由於母親對自己的過往絕口不提,他似乎一直以為母親只是個脾氣古怪、難以相處、和父親相比沒什麼魅力的老女人。直到母親去世後,他在自家農莊各個角落陸續翻出超過六萬件照片、手稿、底片、書信,以及在倫敦《時尚》(Vogue)雜誌總部的四萬多幅底片和相片,才驚覺母親有過波瀾壯闊的一生。

本書完整描寫了黎米勒一生的高低起落──創作才華的綻現與消逝;爭名逐利、大膽搏版面和完全隱藏否定、消融自我的低潮;容貌紅利的得意及紅利消殞的痛苦;受富商豢養有如籠中金絲雀,飽食卻失去自由的愜意和窒息;奔放恣意、一切操之在己的性自主,和懷孕生子後快感一去不返的性冷感;開放式伴侶關係的大度包容和忌恨妒意的反噬;以及墜落人生黑暗深淵中,卻再度被自身內在迸發的生命力及創造力給拯救──具有強烈張力,對人的堅強和脆弱皆誠實描繪。

黎.米勒,1927年,紐約

她在街頭過馬路時,沒注意到有輛車正疾駛而來。千鈞一髮之際,一位路人猛烈地將她拽進懷裡。這位救命恩人就是白手起家的新興紙媒具擎──康泰.納仕(Condé Nast)。她被介紹到《時尚》雜誌當模特,迅即獲得成功。多年後,她回想起這段日子時說:「我當時實在是漂亮得過分。我美若天仙,但心如魔鬼。」

黎.米勒,1929年,巴黎

在她的模特生涯顛峰期,一張出現在全國性衛生棉廣告上的照片,在當時保守的社會引起軒然大波,她一夜間失去所有工作機會。她將此視之為事業生涯的新起點,宣稱「我寧願拍攝照片,而不是成為一張照片。」隨後前往巴黎師從超現實主義藝術家曼.雷(Man Ray),並一起發明了著名的中途曝光(Solarization)技法。

黎.米勒,1939~1945年,歐洲

她是第一批進入剛被解放的達豪集中營的人。屠殺的規模如此巨大,堆疊如山的屍體映入眼簾,她拒絕相信眼前的景象。怒火促使她不斷按下快門,懇求世界相信、正視這項暴行。她將沾滿達豪泥濘的軍靴擺在希特勒愚蠢的腳踏墊上,在希特勒巢穴的浴缸裡洗了久違的澡。

這只是黎.米勒多重人生中的其中三個,由她的兒子安東尼.彭若斯親密記錄在此。彭若斯致敬他的母親,以誠實、生動地書寫地展現了一位獨具才華的女性和她所處的動盪時代。