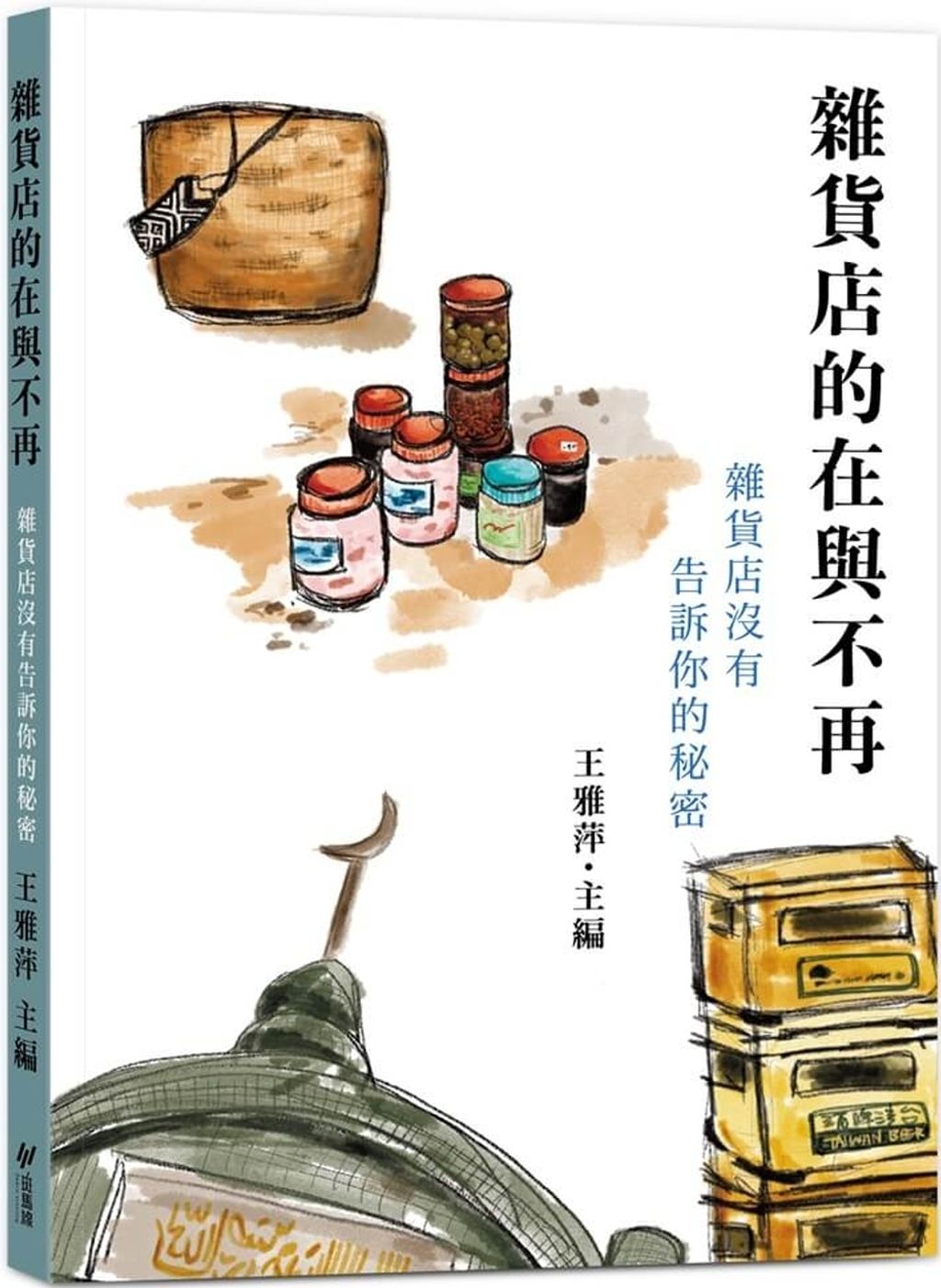

雜貨店的在與不再:雜貨店沒有告訴你的秘密/王雅萍主編

- 主編:王雅萍

- 出版社:斑馬線文庫有限公司

- 出版日期:2024/11

- 語言:繁體中文

作者簡介:

王雅萍

國立政治大學民族學系副教授

教育部USR計畫雜貨店2.0老店新開計畫主持人

田 原

烏來大桶山「獵人雜貨店」店長

國立政治大學原專班碩士

高玉玫

烏來區尤蓋工作坊店長

胡財源

金鐘獎節目導演/製作人

卓暐彥

桃園市復興區雪霧鬧部落「飛鼠不渴雜貨店」店長

王 梅

資深文字工作者

國立中正大學成人教育研究所博士研究生

蔡子傑

國立政治大學資訊科學系教授

邱炫元

國立政治大學社會系副教授

陳乃華

國立政治大學民族學系助理教授

傅凱若

國立政治大學公共行政學系副教授

江薇玲

影像工作者

潘貞蒨

國立陽明交通大學人文社會學系族群與文化研究所碩士研究生

廣播電台節目製作主持人

黃秀柱

桃園市平鎮區忠貞社區發展協會副總幹事

桃園市手拉手社區永續發展協會理事長

許 赫

創作詩人,國立政治大學民族研究所博士研究生

范月華

政大烏來樂酷計畫部落工作站經理

新北市烏來區原住民編織協會前總幹事

葉張霈

國立政治大學土地政策與環境規劃研究所碩士研究生

內容簡介:

現在都什麼年代了,誰還需要雜貨店?

數以萬計遍佈在全台灣大街小巷的便利超商、大賣場,24小時不分晝夜、不論晴雨,隨時可以上門消費採購,傳統雜貨店幾乎早已不見蹤跡。但在原民部落或偏鄉小村,依舊可以看到雜貨店的身影,他們大都隱蔽在社區或村落的一隅,只有在地居民熟知如何找到這些小店,也清楚了解在雜貨店裡不僅可以買到生活日用品,還能找到人與人之間的溫度、信任與思念。

本書內容主要環繞在四個不同場域的傳統雜貨店:新北市烏來區忠治部落、桃園市復興區雪霧鬧部落、桃園市龍岡忠貞社區、基隆市港邊街區等,此外,也有台灣昔日農村的鄉村雜貨店、大台北違建社區的邊緣雜貨店,其各自背景涉及原住民、新住民、穆斯林信仰的移工、社會低層勞工,可謂是集「非典型雜貨店」特色之精華。

本書名為《雜貨店的在與不再:雜貨店沒有告訴你的秘密》,意指這些「非典型雜貨店」的背後其實都摻雜隱藏著不為人知的風土、人情、趣味、情感,這些「軟性素材」是一般大城市消費者在便利超商極難捕捉與體驗的經驗。此書內容有身懷絕技的雜貨店店主第一手的現身說法,也有家人親屬的記憶懷想,當然也有第三者視角的觀察描述,篇篇都道出了這些「非典型雜貨店」具有獨特地理位置的角色。

此書來自於一群大學老師、學生與社區工作者的心血結晶,台灣教育部從2018年開始推動大學社會責任實踐計畫(USR),鼓勵全國各大學積極參與在地發展,讓大學的功能除了培育人才、研究學術、提升文化等,也能將知識轉為社會服務的動能,成為促進地方與國發展的重要夥伴。本書作者群皆為國立政治大學「社會責任實踐計畫」(USR)團隊成員,分別於112-113年在上述場域中在地深耕與田野調查,並將成果集結成書,以饗讀者。

目錄:

【序一】學術研究與社會實踐結合的USR在地創新 •李蔡彥

【序二】守護與重生的社區實踐之路 •陳樹衡

【序三】把雜貨店找回來,作為偏鄉復興的發展引擎 •湯京平

雜貨店2.0老店新開,培育在地工作青年領導人的挑戰 •王雅萍

烏來大桶山與「獵人雜貨店」的秘密 • 田原

烏來「瀑布一號」店—Yokay的織女夢 •高玉玫

雪霧鬧「飛鼠先生」的(雜貨店)大夢 •胡財源

會走路的雜貨店 •卓暐彥

我(們)與部落雜貨店的距離 •王梅

數位科技與雜貨店的邂逅之後 •蔡子傑

出外人的美食與社交驛站:移工們的印尼雜貨店(toko) •邱炫元

台灣穆斯林社群(Muslim Community)的跨界生命:以桃園龍岡清真寺周邊穆斯林群體為中心 •陳乃華

雜貨店平台串起多元文化 •傅凱若

東清灣前雜貨店 •江薇玲(Sipnadan)

古晉火車路上的華人雜貨店 •潘貞蒨

「手拉手小小店」:忠貞社區雜貨店的再生與多元文化的共生 •黃秀柱

違建社區邊緣的雜貨店 •許赫

烏來,我在這裡織起 •范月華

雜貨店是我家 •葉張霈