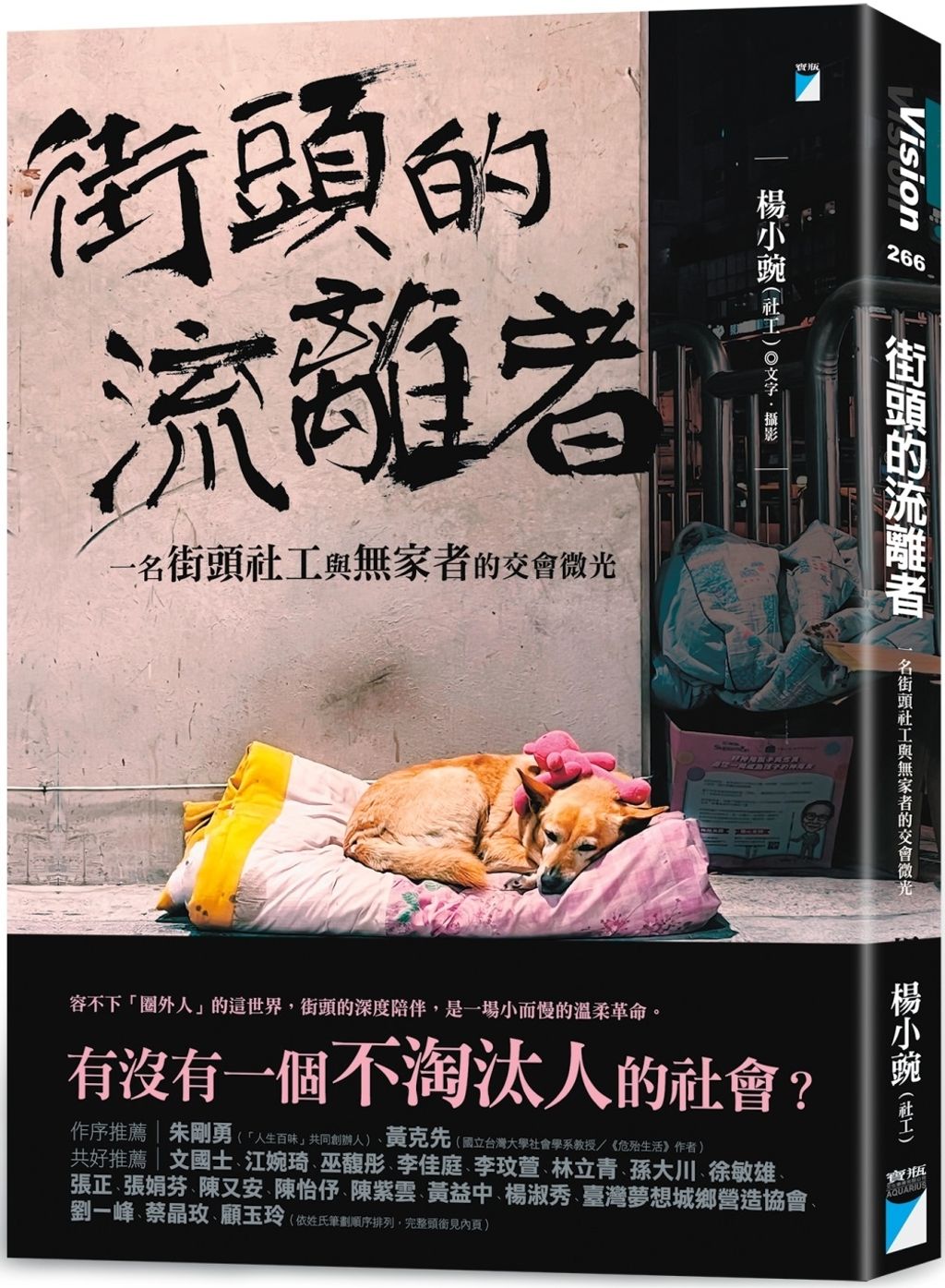

街頭的流離者:一名街頭社工與無家者的交會微光/楊小豌著

- 作者:楊小豌

- 出版社:寶瓶文化

- 出版日期:2025/01

- 語言:繁體中文

作者簡介:

楊小豌(社工)

∎「我多次流離,你都數算;你把我的眼淚裝在你的皮袋裡。這不都記在你的冊子上嗎?」──《聖經.詩篇56:8》∎

一位高中時期便立志踏上助人工作之路的新鮮人。

2018年底,在萬華受到「向貧窮者學習行動聯盟」許多滋養,並開始以不同角色深入艋舺公園。亦參與「廢除死刑推動聯盟──監所訪談計畫」,進到獄中訪談多位長期監禁受刑人,反思著人們共同的脆弱與力量。

2021年自台灣大學社會工作學系畢業,同年考上社工師專技高考合格。隨後回到家鄉台中,擔任「台灣國際禧年關懷協會」社工。除了協同志工每週固定街訪,亦經營日間關懷據點「平等街小站」,提供甘苦人一個隱身於城市中的休息站。

內容簡介:

容不下「圈外人」的這世界,

街頭的深度陪伴,是一場小而慢的溫柔革命。

────[ 有沒有一個不淘汰人的社會? ]────

●深入車站、地下道、公園等地,持續陪伴無家者的年輕社工,溫柔而堅定地直面流離議題:年輕的/女性的/高齡的無家者、精神疾病、街頭詐騙、酒精/賭博成癮、求職碰壁、居住困境……

「我就是被社會淘汰了啦。」每當服務的大哥、大姐這樣說,我不禁想:

這社會憑什麼淘汰人?我們怎能確定自己永遠在「圈內」,不會掉出去?

[ 有沒有可能,我們一起,盡可能不落下任何人? ]

我所陪伴的人們,從來也不能被單一歸類為好人或壞人,我們都擁有共通的人性,有善良,亦有貪婪,有冷漠,亦有愛與被愛的渴望。

大學畢業生因病失業、不見容於家,到街上遭譏諷「年輕人跟老人搶什麼物資」,只能隱身更暗角。女性徘徊身心暴力充斥的街頭,竟為尋求「更安心」的避風港。

高齡流離者被視作「死了也無所謂」;黑洞般的匱乏,成了詐騙集團的完美獵物;一度搬離的人重回街頭;一場車禍意外,讓一個人失去老師身分,甚而包含他作為人的生存位置。

∎自光亮驅離、視野淨空,由城市這頭漂至那頭,流離者依舊在街頭。

∎一切無關年齡、性別、身分,我們身處的環境比我們想像的更脆弱。

社工楊小豌,大學時從台北的艋舺公園開始接觸無家者,畢業後返回台中,偕一群志工繼續陪伴流離者的日常。有人質疑:「你頂大畢業欸,年紀輕輕為什麼做這種工作?」甚至無家者都問:「幹麼老往這種地方跑?」

而她以書寫作為回答,記下心上的重重撞擊,記憶無數滄桑的靈魂,望向他們看著的方向。因其微小的進步同喜,當挫敗又無力時,轉念想道:人生嘛,有重新站起來時,便也有再度跌倒時。

她但願成為「撿海星的人」,只要有一個人知道自己的苦難被看見了,療癒便發生了。

∎我們能否不急著以「排除」來面對無法理解的人事物?

∎會不會有一天,被拒絕的人成了我們自己?

本書特色:

●【關於本書】

.為保護個人隱私,本書所有名字都已使用化名,以及去識別化的調整。

.〈封面故事〉妞妞是一隻陪伴主人十七年的狗。兩年前,牠不幸被車撞死,但牠在一生中,默默守護著失去伴侶、深陷酒癮的無家者主人,也是街頭許多人的開心果。

●【作者的話/摘自本書內文】

「作為一個社會新鮮人以及年輕的助人工作者,儘管過程中面對各種挑戰,但正因為年輕、資歷較淺,我將之視為一種修煉的機會。這些養分也許無助於提升職場競爭力或薪資水平,卻深刻地關乎我如何看待自己、尊重他人及理解世界。深深感謝有這些街上相遇的老師們。」

●【推薦者的話/摘自本書推薦序】

.「當在黑暗中點起一道光火,會映照出彼此的容貌,使人們得以相認、凝聚。社工系畢業的小豌,行動足跡深入街頭、監所,其書中記錄的街頭生命,也讓我看見了這些光芒。」(朱剛勇/「人生百味」共同創辦人)

.「今日墮入貧窮、位在邊緣的群體,面臨嶄新的排除形態與無助的困境,需要更多的同理、陪伴及倡議。盼望你我能跟著小豌的書頁及她的勇敢腳步,直面街頭流離者的臉孔,伸手投入富含意義的未知助人志業。」(黃克先/國立台灣大學社會學系教授,《危殆生活》作者)

●【在生命的傷口面前,我們試著更靠近眼前這個人所面對的處境】

.街頭上,住著許多受過傷、跌了跤、失去希望的人。在選擇看似躺平的生活之前,他們也曾拚搏過,也曾懷抱夢想。在絕望之中,我看見的不只是人們的無力,還有生命的奇蹟。

.「他們」的故事,其實也是「我們」的故事。他們的低谷,或許是我們曾經走過的過去,亦或是未來將面臨的境地。其實,我們身處的環境比我們想像的更脆弱。

.原來,有些時候什麼都不做地躺著,是一個被逼到極限的人,面對殘酷現實最深的抗拒。

.即便我無法完全理解他的過去,仍然相信有某些原因讓他走到今天這個狀態。在實際接觸之前,我不會知道眼前這個人做出這樣的選擇,也可能多麼不容易。

.我們有可能對人生的想像拉開更多可能性嗎?

●【助人工作的旅程,也一直都在回應關於「我希望成為一個怎樣的人」的人生命題】

.不能過度樂觀,但也不能過度悲觀。更重要的是在這些苦難之中,我們如何傾聽、如何理解,如何放下專業包袱,創造一個讓人安心述說的空間,實踐關懷與陪伴的本質。

.人們經常更容易看見彼此的不同之處,卻沒發現我們其實低估了彼此的共通性。不論是善良的一面,抑或墮落、失去自制力的一面,都是我們身而為人的一部分。

.我相信助人工作的重點是做評估後,選擇較合適的行動方案,而不是做出評論,去斷定誰不值得幫助。

.透過重要關係的連結,人們總是還能找到在自己不喜歡的世界中,繼續活下去的力量吧。

.有一種非洲部落精神叫「Ubuntu」,意思是「人性」、「我的存在是因為大家的存在」。部落裡的人們相信,一個人如果犯罪,是因為忘了自己的好,而身邊的人有責任讓他想起自己被創造為人的美好。如果有一天,我們也帶著傷走向傷害自我或旁人的道路,到那時,我們會希望身邊的人如何將那個健康的自己重新呼喚回來呢?